Live2Dの制作を行う中で思ったことの一つに

「Live2Dの依頼ページって、発注者にとってわかりにくすぎないか?」

というものがあります。

というのも、

- 見積書や料金表の単語が独特すぎて、未経験者には価格と完成品のイメージが直感的に繋がりにくい

- 機能やモーションを形容する用語が業界外にあまり浸透していないため、発注者側は自分の要望をうまく言語化できない

- 発注者側にクオリティを判断する根拠が乏しいため、クリエイターを選ぶ判断基準が無い

などの状況があるからです。

これには、SKIMAやココナラの商品説明ページには文字数制限があり、かつ載せられる画像・動画にも上限があるため、

正確性を重視した料金表ページを作るとどうしても専門用語・業界用語に頼らざるを得ないという背景があったりします。

しかしこの状況では、発注者の選定が非常に難しいというだけでなく、

いざ皆さんの発注先となるクリエイターが決まったときに、

「◯◯な感じの機能を実装してほしいんだけど、これってどう表現すればいいのかな?」

「なんとなく想像していたモーションと違うんだけど、どうやってリテイクを出せばいいんだろう」

「自分の希望するモーションが、技術的難易度や相場感がわからない」

といった形で、自分の要望を言語化することが難しい面も多々あることかと思います。

その結果、「詳しい人」と「詳しくない人」の橋渡し的な記事が業界には必要だろうという考えに至りました。

というわけで本記事は、Vtuberアバターの発注者向け(特に個人)を前提としたlive2Dの用語解説記事です。

- Live2Dクリエイターの料金表・見積書の意味がわかるようになりたい

- 自分の思い描くモーションや動きに、規格化された名前があるのか知りたい

- 非クリエイター目線でも必要な、Live2D の知識をもっと深めたい

といった発注者側の疑問や悩みを解決し、発注者選びで失敗しないための最低限の知識をつけていただくことが本記事の最終目標です。

(Live2D制作を勉強中の方が読んだ場合も、自分の学習やスキルアップのベンチマークとして活かせると思います)

前提用語

大体の意味はニュアンスや文脈で汲み取れる平易な単語がほとんどですが、記事後半で語る用語の解説に必要な知識をまとめたものです。

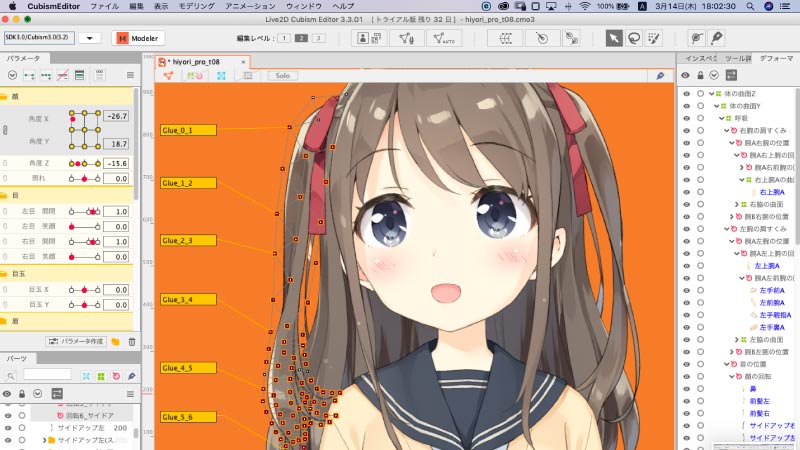

Live2D Cubism

立ち絵や一枚絵を動きのあるアニメーションやVtuberアバターに加工するためのアプリケーションの中でも、最も高いシェアと知名度を誇るのが、本記事で取り上げる「Live2D」というソフトです。

Live2Dは、Vtuber業界のクリエイティブを下支えする、最も根源的なアプリケーションの一つといっていいでしょう。

Live2Dは正確には「Live2D Cubism」というアプリケーションの名前、もしくはその制作会社の名称です。

しかし現在では、同ソフトを用いて作成された独特な動きのアニメーション及び配信用アバター全般を指す、映像の表現様式やファイル形式のようなより広い言葉としても定着しています。

一言で言えば、「一枚絵をレイヤー事に切り抜き、福笑いの要領でパーツを動かすことで、3Dポリゴンにしないまま立体感のあるアニメーションを制作するソフト、あるいはそれによって制作された映像・アバター全般を指す言葉」といったところでしょうか。

ところで、ときどき「Live2DはVtuberのアバターを作る専用のソフトだ」と解釈している方がいます。

しかし本アプリが世間的な知名度を獲得したきっかけが、2011年の『俺の妹がこんなに可愛いわけがない ポータブル』での利用からであったことからもわかるように、本来はゲームなどにおける映像制作での利用を意図して作られたソフトでした。その後、2010年代末期のVtuberブームの隆盛や、トラッキング技術との相性の良さが化学反応を起こし、現在では主に「Vtuberのアバターを作れるソフト」という認知が定着しつつありますが、必ずしもVtuberに限定した用語ではないという点に注意が必要です。

そのため、例えばクラウドソーシングサイトなどで「Live2D案件」と記載があった場合、同人CGのアニメーション化やゲームに組み込むモーションの制作など、必ずしもVtuber制作に限定した話ではないということです。

逆に、もしあなたがVtuberになるためにSKIMAやココナラで募集をかけたいと考えているのであれば、募集要項に必ず

「Live2DでVtuberアバターを制作できる人募集」のように表記する必要があるということです。

モデリング・リギング

「3D モデリング」などの形で、すでに十分人口に膾炙している単語ですが、

Live2D業界では主にイラストレーターが描いた一枚絵を、トラッキングソフトやアニメーション機能で操作できるデータに加工する作業全般を、3D同様に「モデリング」といいます。

似た用例の単語に「リギング」というものがあります。

こちらも本来は3D業界の用語で、モデリングされた3Dポリゴンにボーン(骨)やコントローラーを作成し、操作可能な状態にする処理のことを意味します。

そのためVtuber業界でも、一枚絵をLive2Dによって動くようにする作業のことを「リギング」と呼称します。

モデリングとリギングの意味の違いについてですが、少なくともVtuber業界では両者に意味的な違いはありません。

厳密に言えば、上記にあるような用例・意味を考えれば「Live2Dリギング」という言葉がより正確に実態を表しており、「Live2Dモデリング」という言葉はややニュアンスがズレている「和製英語」感があるといえます。

そのため、3D業界出身者や海外クリエイターは「リギング(Rigging)」という表現を使い、日本のイラスト業界出身者や非クリエイターほど「モデリング(modeling)」を使う印象です。海外では「Vtuber Model」は通じますが、「Vtuber Modeling」という表現は使われていません。

ただ現実的には、「リギング」という言葉が「モデリング」ほど一般的でないことも手伝って、日本のVtuber業界では双方交換可能な単語として、特に区別なく使われています。

以下この記事では、より多くの人に馴染み深いであろう「モデリング」という表現を中心に利用して説明します。

トラッキングソフト(Vtube Studio(VTS)・NizimaLIVE)

トラッキングとは、Vtuber業界では主に

「配信者であるあなたの表情や動きをカメラを通じて読み取り、あなたの分身であるアバターにその動きを同期させる」

一連の処理をトラッキングと呼びます。

あなたの表情をカメラで読み取り、アバターに同期させることを「表情トラッキング・フェイストラッキング」と呼びますし、

手の動きを読み取って処理することは「ハンドトラッキング・フィンガートラッキング」ですし、

(全身の)動きをトラッキングする場合は「モーショントラッキング」と呼称します。

個人Vtuberが配信を行う場合、「フェイストラッキング」のみ対応、すなわち表情の動きのみを反映するアバターを使うことが最も一般的でしょう。

(こだわりがあり、かつ予算に余裕がある場合は、ハンドトラッキングの対応も検討の余地ありですが)

そして、カメラを通じてPC内に取り込んだ動きのデータを、アバターの動きとして使えるデータに変換・処理するソフトのことを、「トラッキングソフト」と呼びます。

そのためVtuberのトラッキングには、Webカメラ(i-phoneなど一部のiOS端末を含む)とトラッキングソフトの2つを用意シなければなりません。

この記事ではカメラやソフト個別の講評は行いませんが、個人Vtuberの扱うトラッキングソフトとしては「Vtube Studio」か「NizimaLIVE」を使うのが一般的かと思います。

Vtuberモデルの依頼をする際、どのようなトラッキング環境を用意できるかを調べておくと同時に、

自分がどんなトラッキングソフトを使う予定なのかをあわせて伝えておくと、クリエイターとのやり取りがスムーズとなります。

アバターを発注してからトラッキングソフトをダウンロードすると、ソフトのバージョンやPCのスペック、カメラやマイクといった機器系統で思わぬトラブルに慌てる事となってしまいます。

そのためこれからVtuberデビューを検討されている方は、ぜひともクリエイターに依頼する前に一度、トラッキングソフトをダウンロードしてお試しで動かしておくことをおすすめしておきます。

トラッキングソフトは基本利用料無料のソフトも多く、サンプル用のアバターが収録されていることがほとんどです。

キーバインド

上記の項目で「表情を読み取りアバターに反映させること」がフェイストラッキングであるという話をしました。

ところで、このフェイストラッキングで読み取れる顔の動きというのは実は限りがあり、

- 顔全体の位置と向き

- 目の開閉

- 眉の上下

- 口の上下左右の開閉(あいうえおの対応)

など、ごく初歩的な動きに限定されます。

(よりハイグレードな読み取りについては後述。)

一方でVtuberは、配信内容に合わせて下記のような様々な表情を見せる場合があります。

上記4つの表情のうち、前述の表情トラッキングで表示する事ができるのは左上の笑顔くらいでしょう。

(カメラの前であなたが笑顔になれば、アバターも勝手に笑顔になります。)

しかし、それ以外の照れ・怒りマーク・落影&ハイライト非表示などといった漫画的な表情表現については、配信者自身の現実の表情筋の動きだけでは表現不可能です。

(おでこにイカリマークを浮かせる表情筋や目のハイライトを消す表情筋が、あなたの顔に備わっているなら話は別ですが)

そのためこれらの表情を表示するには、配信者は手元のキーボードやデバイス上のボタン操作などをもちい、

「このボタンを押したときに、キャラクターの目がハートマークになる」といった具合で、手動でキャラの表情をコントロールする必要があります。

この「特定のキーを押したときに特定の表情や動きを表現する」対応関係のことを「キーバインド」と呼びます。

Vtuber発注の料金表で「表情差分3種」のような表記を目にすることがあるかと思います。

こうした追加表情の多くはキーバインド操作によって表示するものです。

もちろんVtuberのトラッキングでは、下記の動画のように非キーバインド操作で特定の顔を表示する方法も多少はあります。

しかしこれは、表情筋という自由の効きにくい筋肉をコントローラーにしてアバターを操作する行為である都合上、配信中に不自然な表情を瞬発的にしなければならなかったり、逆に意図しないモーションが配信中に暴発したりするおそれが出てきます。

そのため、複数の表情を使う感情表現豊かな配信を目指すのであれば、このキーバインドの設定はマストの作業となるでしょう。

キーバインド操作はお手持ちのPCのキーボードやマウス操作で実行することも可能ですが、

左手用デバイスやフットペダルなどを利用すると、よりスムーズなコントロールが可能となります。

Elgato Gaming Stream Deck XL

フィリップス

USBフットペダル スイッチ

また応用として、キーバインド設定は表情変化の管理だけでなく、トラッキング結果を無視して特定のポーズや表情をとるように設定することも可能です。

そのため、SNS活動やサムネ作成のためにウィンク顔や上目遣いといった特定の表情や角度でのポーズを固定で取る場合や、スパチャがきたときにワンボタンで手を振るといった操作を実行する場合にも、キーバインドは活用できます。

素材わけ・パーツ分け

上述の通り、Live2Dは一枚絵をパーツごとにバラバラに分割し、それぞれを福笑いのように独立して変形させることで動きや立体感を出すアプリです。

そのためアバターの制作ではその準備段階として、上図のように一枚絵をバラバラのパーツデータに分解する必要があります。

この工程を素材分け(公式用語)やパーツ分け(俗称)などと呼びます。

(ちなみに、それを右図のように整列したものを「テクスチャアトラス」といいます。)

参考:Live2Dのパーツ分けを解説!VTuber用イラストを描く上で大事なポイントとは【基本知識】

分解と言っても、単にバラバラ殺人のように切り分けるだけではだめで、パーツ同士の重なる部分、後頭部や衣服の裏側など通常の一枚絵では描かない部分などの加筆も必要となります。

より破綻の少ない手間のかかったモデリングを目指す場合、部位によっては線画だけ独立させたり、落影やハイライトなども個別パーツとして分解する必要が出てきます。

完成した一枚絵のパーツ分けを依頼する際の注意点

あなたがVtuberを発注するにあたり、パーツ分けが重要になる状況の代表例として、

「昔とある絵師様に描いていただいたこのイラストを、なんとかしてLive2D化したい」というシチュエーションが挙げられます。

Live2Dによるアバター化を前提としていないイラストを後からVtuber化したい場合、まずこのパーツ分けという作業を行うところから始めなければなりません。

実際私のところにも、

「このパーツ分けされていないイラストを、Vtuberとして動く形でパーツ分けしてほしい」

とご依頼いただくケースが結構あります。

しかし結論から言えばイラストのパーツ分けは、

「原画を担当した絵師本人に依頼する」

ことを強くおすすめしたいと思います。

なぜならパーツ分けという作業は、「原画を描いた絵師本人」以外が行うと極めて負担の大きい作業となってしまうからです。

なにせ他人が作成した絵のレイヤーを再度分割するという作業は

「原画を維持したまま、線・塗り・陰影・テクスチャ・フィルターを分離する」

「原作者のテイストを再現した違和感のない加筆を行う」

など、かなり独特なスキルツリーが求められることとなり、Photoshopなど各種機能やAIによる補正などの最先端の機能を用いても、かなり違和感の残る仕上がりとなることを避けられません。

とくに立ち絵を担当したイラストレーターが、自作したブラシや独自のテクスチャ素材を利用していた場合、元絵のタッチを完全に再現することは、修正者のスキル・技量の高低とは無関係に不可能となります。

また、後述するような理由により、Live2D制作はモデリング中に絵師にコンタクトを取る必要が発生するケースが多々あります。

その意味でも、イラストを担当した絵師と連絡が取れる状況にあるのであれば、再依頼するに越したことがないというのが結論となります。

もちろん「パーツ分け承ります」という看板を掲げるクリエイター様も多数いますし、僕自身そういった依頼をお引き受けすることも多々ありますが、それはあくまで担当絵師が蒸発した場合などの最終手段と位置づけるべきだと考えるべきでしょう。

率直に言って、「他の絵師の手によるイラストデータのパーツ分けは、可能なら避けたい・断りたい」というのがほとんどのモデラーさんの感想だと思います。

加筆修正

加筆修正とは文字通り、制作物について加筆と修正を行うことです。

ただLive2Dモデリングにおける「加筆修正」は、通常イラスト発注における「加筆修正」以上にややこしい、わざわざこうして記事において項目を割かねばならないある事情があります。

Live2D制作において絵師とモデラーが分業して制作する場合は、イラストレーター側との間で、

「納品完了後の加筆修正についての取り決め」

について、触れておく必要があります。

前提として、Live2Dのイラストイラストはその性質上

「実際にモデリングを進めてみて発覚する塗り残し」

「パーツ分けをもっと細かく分け直してほしい部品」

「モデリング中に立体感を強くするために描き足してほしいパーツ」

など、モデリング中にイラストに修正点が生ずるケースが度々発生がちです。

これは、イラストレーター自身が未熟だから発生するというわけではありません。

Live2D制作に十分通暁しているイラストレーターさんに依頼した場合でも、モデリング開始後に修正箇所が発生し、作業の手戻りが発生する事は十分に起こり得る事態と言えます。

まして、絵師さんの方にLive2Dの経験がない場合、ほぼ確実に「モデラーからイラストレーターへの修正希望」が発生します。

で、この問題は比較的発注者・クリエイター間のトラブルが発生しやすい工程だったりします。

例えばよくあるトラブルの種は、このの修正にかかる労力的・金銭的コストを、誰が負担するのかという点です。

クリエイター側は両者ともに「発注者が追加料金を出せ」と思っていますし、

発注者側は「そんなの事前に伝えるか、見積もりの中に含めておいてくれよ」と考えるからです。

最もスムーズに話が進むケースは、イラストからモデリングまで一人の人間が制作しているパターンでしょう。

これはクリエイター当人が、自分で加筆して自分でモデリングを進めるため、特に問題も追加料金も発生しません。

次に穏当なのは、モデラー側もある程度絵を描けるタイプであり、必要なパーツをモデラー自身が自作できる場合です。

この場合、イラストレーター側に「あなたの絵に対し、モデラーがパーツを加筆してもいいですか?」という許可を取った上で、モデラー側で必要な修正を行ってくれます。

ややこしいのが、何らかの事情で「追加パーツは絵師が描くしか無い」という状況です。(絵師側が他者による加筆を拒否した場合や、モデラー側が自身による加筆サービスを行っていない場合。)

この場合、イラストレーターさん側にLive2D制作へのある程度の理解がなければ、普通は追加料金が発生することを覚悟しておくべきでしょう。

しかもLive2Dの加筆修正は基本的に「モデリングを進める中で漸次発生する」というものなため、一回でまとめてリテイク依頼を出すこともままなりません。複数回にわたって修正が発生することも視野に入れておく必要があります。

対策なのですが、基本的には今回があなたにとって初めてのVtuber制作なのであれば、Live2Dモデルの依頼は一括制作(デザイン~モデリングまで)を引き受けてくれるクリエイター宛に依頼するのが、やはりベストなのかなと思います。

それが難しい場合、イラストレーターさんへの見積もり依頼の段階で、

「モデラーさんによるリギング作業中に発生した加筆修正依頼」

についての対応を、事前にある程度相談しておく必要があります。

イラストレーターさんに見積もりを取る段階で、モデラー側からの修正依頼が発生する可能性を事前に伝えておくのがスマートなのですが、そこまでの気配りを発注者が事前に回しておくのは困難というのが、実際のところだと思います。

余談

この件については、天下の株式会社COVERでさえ、公正取引委員会から怒られが発生してます。そのくらい、業界内でも最適解を見つけられていないのが現状です。

参考:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241025_cover.html

初心者向け用語

SKIMA・ココナラといったサービスの料金表ページでよく見られる単語のうち、非業界者には意味が通じにくいだろうと判断した単語を掲載しています。

「こんな感じの機能は実装してほしい!」

「こういう機能はそんなにほしくない」

というような細かい発注を的確に出すために、ぜひとも覚えておきたい単語群です。

顔のXYZ

Live2Dに限らず、3Dモデリングソフトやアニメーションソフトでは、データ内に仮想上のXYZ軸が設定されています。

そして、さまざまなオブジェクトの動きを表現するときに

「X軸方向に+10だけ移動」とか

「Z軸方向に-30度回転」などのように、

この軸に沿って複雑な動きやモーションを整理・分類して指示・表現することになります。

このXYZ軸という考え方は、Live2Dにおいても同様です。

キャラクターが左右に目を動かす行動は「目をX軸方向に動かす」と表現しますし、

キャラクターが上下に首を振る行為は「頭をY軸方向に上下させる」と表現しますし、

キャラクターの身体が画面と並行に揺れる動きを「身体のZ軸方向の回転」と表現します。

(「いやいや」と首を振る動き)

「うんうん」と頷く動き

「あれ?」と首を傾ける動き

例えばココナラやSKIMAの料金表で

「頭部・身体の動きはZ回転のみ」

といった表記があった場合、右動画にあるような「Z回転のみ」の動きが実装されたアバターが納品されることになります。

ちなみに、3つの動きの中で「見た目の動いてる感は大きいが、制作コストは低い(=コスパがいい)」のはZ軸の動きです。

逆に最も制作コストがかかるのはY軸の動きで、

- 上や下を見る角度の人間の顔は、そもそもブサイクになりやすい。

- Y軸回転の描写(煽り・俯瞰)はX方向、Z方向に比べて立体感覚やデッサン力が求められる。

- X軸の動きとかけ合わせたとき、斜め顔も個別にモデリングが必要になるためシンプルに工数が多い。

などの理由で制作が難しく、制作に時間がかかる上、制作者の力量が如実に出ます。

(上の画像でも、Y軸の動きだけ可動域が明らかに狭いのはそういった理由によります)

上記の3種の場合、制作コストは「XZのみ<XYのみ<XYZ全部」と右に行くほど負担の重いアバターとなります。

個人的には一番左のXZモデルも結構好きです。

見た目上の違いが、制作労力の差ほどはありません。

(XZ軸回転のアバターを見て「このアバターは上下を向くことができていない」という印象を抱く人は、ほとんどいないのではないでしょうか?)

「一番左のXZ軸回転で十分だよ!」

という方は、見積もり依頼の際にその旨を伝えることで、料金を割り引いてもらえるかもしれません。

目の開閉(=瞬き/目パチ)

名前の通りです。(目パチは瞬きのアニメ業界用語)

前述のキーバインドがなくても、通常のトラッキングのみで表現できる表情変化の一つとなっており、VtuberのアバターではほとんどすべてのVtuberアバターに実装されている表情と言っていいかと思います。

(ただし自然なウィンクをトラッキングで行うには、トラッキングソフトの設定に工夫が必要です。)

口の開閉(=口パク/口パチ)・あいうえお(=リップシンク)

口の開閉は、目の開閉同様に、トラッキングで表現できる代表的な口の動きです。

低予算版のアバターの場合、母音表現に対応していない本当にシンプルな口の開閉(画像左)しか実装されていないこともありますが、普通はVtuber制作においてほぼ必ず実装するモーションと言えるでしょう。

一方「あいうえお」とは、その名の通り配信者の口の動きを読み取り、それに連動した口を表現する機能です(画像右)。

やや制作コストは掛かりますが、概ねほとんどのアバターでは母音のリップシンク(これももとはアニメ制作用語)に対応しているかと思います。

廉価なモデルの場合、本当に口の開閉だけとなりますが、よりレベルの高いモデル制作であれば前歯・奥歯・舌・上唇・下唇・唇の艶などもパーツ分けを施し、口内の立体感まで再現することもあります。

ちなみに、あいうえおの読み取りは標準的なトラッキングソフト機能だけでも十分表現できますが、よりこだわりの強い方は記事の最後半で紹介する「マイクロリップシンク」を取り入れることで、より精度の高い口の読み取りを実現できるようになります。

しいたけ目・ハート目・照れ顔・顔の落影(ガーン)・ハイライトOFFなど

代表的な追加表情差分です。

表情差分の豊かさは視聴者とのコミュニケーションの幅を広げられる意味でも人気も高く、かつ実装が簡単で低予算・低技術でも導入しやすいことから、様々なVtuberアバターで搭載されている表情です。

特にここで取り上げた「しいたけ目・ハート目・照れ顔・顔の落影・ハイライトOFF」などの表情については、各パーツの表示・非表示を切り替えるだけで表現することができるため、中には無料で差分の追加をしてくれる制作者様もいたりします。

ただし、漫画的表現である分表情トラッキングでは再現できないため、操作するには前述の「キーバインド」の設定が必須となります。

舌出し・頬ぷく・しかめ面・もぐもぐ

上述の表情差分単なるパーツのON/OFFだけで表現できた漫画的な表情とはことなり、隣接する口・目・輪郭などのパーツの変形も伴う複雑なモーションであることから、手間のかかるよりハイグレードな表情差分と言えるでしょう。

「無料で表情差分3種追加できます!」と謳っているタイプのモデラーだったとしても、こういった表情の追加は追加料金が必要なケースも多々あるかと思います。

ちなみにこの4つの動きは、「パーフェクトシンク」という処理を導入すれば、キーバインドではなく表情のトラッキングで出力することができます。

(キーバインドでの出力も、一応可。)

パーフェクトシンクについては、記事最後で取り上げます。

身体のXYZ

上述の「頭部のXYZ」の身体版です。

厳密には「頭部のXYZの動きに追従して、身体が動くか否か」という意味です。

下記GIFアニメを御覧ください。

左のモーションは頭部のZ回転にしか連動していないのに対し、右のモデルは頭部の動きに合わせて細かく身体が動いているのがわかります。

当然、左のモデルのほうが廉価で制作依頼を出せますが、動きは硬い印象となります。

これが、身体のXYZの意味です。

余談ですが、ほとんどのVtuber向けトラッキングアプリには、実は身体の動きを検知する機能はありません。

そのため、基本的に身体が動くLive2Dアバターというのは、頭部XYZの動きに追従して、あらかじめ定められた身体のモーションを動かしているだけとなっています。

(そのためVtuberは、頭を動かさず身体だけを自由自在に動かすことは基本できません。)

なので、たとえば同じ「Y軸方向」のうごきであっても、

「顔のY軸方向の動き」とは、上下を向く動きを指しますが、

「身体のY軸方向の動き」といえば、「身体が上下を向く動き」ではなく「顔が上下を向いたときの身体の追従の動き」のことを意味します。(X・Zも同様です)

呼吸

トラッキングで読み取った動きとは独立して、常に身体が僅かに上下する機能です。

取り立てて特別な仕様ではなく、かなり廉価なアバターも含めほとんどのアバターに実装されているかと思います。

(トラッキングやキー操作とは無関係に、一定のリズムで動くものがほとんどです。)

本当に僅かな動きなので、言われなければ気が付かないかもしれません。

が、これがあるとないのとではキャラクターの「生きている感」が全く異なります。

単に身体が上下に引き伸ばされているだけのものがほとんどですが、

企業勢レベルのアバターとなると胸の膨らみや肩の上下などがきちんと再現されていたりします。

物理演算(揺れもの)・◯◯揺れ

Live2Dには「物理演算」という機能が実装されています。

平たく言えば「髪・胸・スカート・アクセサリー」などのモチーフの揺れを表現する機能です。

上記2つのデータをみると、物理演算ありではスカートや髪、テール・リボン・イヤリングがゆらゆらと揺れていることがわかると思います。

手動の操作で表現することが難しいこうした表現を行うために、Live2Dでは振り子運動の物理シュミレーションを行う機能を有しており、これを「物理演算」と呼んでおります。

名前の仰々しさに反し、単に揺れを実装すること自体は割と簡単だったりします。

ただし、より自然な揺れを再現したり、より滑らかな揺れを表現するには、ブレンドシェイプなどより高度な操作と調整が要求されます。

ちなみに、こういった「長髪・イヤリング・ネックレス・マフラー」など風になびいたり重力で揺れたりするモチーフのことを、ソシャゲやVtuberの世界では「揺れもの」と呼びます。

かなり手軽に「人目を引く絵や動画」が作れることから、キャラクターデザイン上非常に重視されるモチーフです。

瞳揺れ・まつ毛揺れ

通常瞳や睫毛は揺れるものではありません。

がmVtuber制作では表現の一環として、目の開閉に合わせて睫毛や瞳(あるいはその瞳孔やハイライトまで)を揺らすというものがあります。

ごく僅かですが、目を開閉したときに瞳孔が収縮したり、まつ毛が上下に揺れているのがわかると思います。

特にアイドル系のVtuberに人気の表現手法で、うまく使えば視聴者に大きなインパクトを与えることができます。

高可動域モデル

SKIMAやココナラの商品ページで非常によく見る単語です。

意味としては、「顔のXY方向に向ける角度が大きい(上下左右を向ける角度が広い)」という意味です。

『じゃあ、どこからが「高」可動で、どこまでが「低」可動なんだ!』

と思い色々調べたのですが、どうやら厳密な定義の無いまま用いられている印象です。

(というより、そもそもVtuberアバターはゲームやアニメーション動画用のlive2dモデルに比較して、総じて高可動で向きを動かせる傾向にあるため、このような表現が定着したのではないでしょうか?)

というわけで現状このフレーズは、なんとなく製作技術が高い印象を買い手に与える、とりあえずいったもん勝ちなキャッチコピー・おまじないフレーズとして、クリエイターの宣伝に利用されている単語と言えるでしょう。

(もし「高可動」の定義づけや根拠をご存じの方がいましたら、ぜひご一報ください。)

上級者向け用語

最後に、Vtubeアバターの制作や、配信活動を行う上でのソフトウェアや、配信における操作などについての用語の解説を行います。

かなり上級者向けの内容となりますが、「有名配信者では当たり前の仕様が、実は結構お金のかかる仕様だった」というケースを把握する意味でも、ぜひ覚えておきたい単語となります。

マイクロリップシンク

マイクロリップシンクとは、上記にある「カメラ経由での口の動きの読み取り」にくわえ、「マイク経由で入力される声からの口の動きの読み取り」を行うことで、より高精度の口の動きを実現する機能の呼称です。

上述のトラッキングの項目で、フェイストラッキングは「口の上下左右の開閉(あいうえおの対応)」を読み取るというお話をしましたが、このマイクロリップシンクを導入すれば、口の動きの精度が高くなりよりリアルな口の動きを実現できるようになります。

マイクロリップシンクを取り入れるためには、

- トラッキングソフトがマイクロリップシンク対応であること

- Vtubeアバターがマイクロリップシンク対応であること

の2つが求められます。

トラッキングソフトについては、前述の「Vtube Studio」か「NizimaLIVE」は両方とも対応しています。(要設定)

問題はアバターの方でして、制作前の段階からマイクロリップシンク対応を前提にモデリングする必要があります。

また、その実装にはLive2Dの「ブレンドシェイプ」と呼ばれるややハイレベルな機能を利用してモデル制作をする必要があります。(難易度は高くないのですが、依頼先が専業モデラーでなければ制作を断られる可能性が高いです)

そのためマイクロリップシンクを使いたい方は、依頼の段階でその実装を前提に見積もりをお願いする必要があります。

パーフェクトシンク・VBridger(ブイブリッシャー)・Vitamins(ビタミン)

よりハイグレードなアバターを目指す場合、パーフェクトシンク対応のモデル制作が視野に入ってきます。

実はiOS端末(iPhoneやiPad Pro)搭載のFace IDは、一般人が入手可能なトラッキングセンサーの中ではトップクラスに高い性能を有しているデバイスだったりします。

そのため、特に表情の読み取りや表現に力をいれて配信活動を行いたい配信者は、i-phoneのカメラを使ってモーションを撮影し、それをリアルタイムにPCで処理する形でライブ配信をおこなう、とい手法を取る場合があります。

この「iOS端末のトラッキング機能を利用できるLive2Dアバター」のことを、一般に「パーフェクトシンク対応」という単語で呼称します。

(本来はVRchatなど3Dモデル業界の単語です。)

なお、iOS端末から送られてきたデータの処理については、nizimaであればそのまま受け取ることができるのですが、Vtuber studioを使う場合は「VBridger」や「Vitamins」といった外部プラグインが必要となります。

参考:【VBridger】導入準備 編(初級)

参考:Live2D案内 -VBridger

参考:Live2Dモデル「白紙ちゃん」の説明書

2025年現在、VBridgerは有料、Vitaminsは無料となっています。

(その代わりVitaminsは英語のみで、日本語による解説記事なども少ないです。)

パーフェクトシンク最大の特徴は、口周りのトラッキングへの圧倒的な強みです。

実装できれば「ほっぺをふくらませる」「何かを食べているかのように口をモグモグさせる」などの動きを、キーバインドではなくあなた自身の表情筋でコントロールすることができるようになります。

ちなみに、Vtube Studioにおいて、上述の「パーフェクトシンク」にてトラッキングできる主な顔の動きは、下記の通りです。

- TongueOut → 舌出しを検知

- cheekPuff → 頬の膨らみを検知

- FaceAngry → 各部を顔の中心へ寄せる動きを検知

- MouthX → あごの左右動きを検知

前述の通りVtubeの表情は、現実の顔の動きと必ずしも完全に一致させる必要はなく、表情筋を一種のスイッチやコントローラーとして利用することもできます。

パーフェクトシンクを使えば、このコントローラーのボタンの数がいくつか増えるという捉え方をすることもできるでしょう。

例えば下記のような、アニメタッチな表情の動きを表情筋の動きで操作する機能を実装することができます。

- FaceAngry→顰め面をすることで、「><みたいな困り顔」を表示する

- MouthX→顎を左右にずらすことで、口の片側だけをニヒルに上げる顔を表示する

「舌出し」や「頬ぷく」を依頼する際の注意点

そんな魅力的なパーフェクトシンクですが、依頼の際には注意が必要な面もあります。

「舌出し」「頬ぷく」といったモーションには、

- キーバインド操作による表情変化(ブレンドシェイプ技術不要)

- パーフェクトシンクによる表情変化(ブレンドシェイプ技術必須)

という二種類の操作方法で表現可能となりますが、それぞれの表現を実装する技術はモデリングレベルで異なる構造を持っています。

そのため、配信者側の設定や調整だけ上記の操作方法を切り替えることができません。

例えばあなたがアバターを発注し、キーバインド操作によって舌出しを行うアバターが納品された場合、このアバターをパーフェクトシンク対応に改造するにはさらなる工数が必要であるということです。

(おそらく追加料金・納期延長も必要となるでしょう。)

にも関わらず、ココナラやSKIMAの商品ページに載っている「舌出し」「頬ぷく」が、はたしてこのどちらに対応したモデルなのか、多くの場合きちんと書かれていないのです。

で、基本的にココナラやSKIMAで依頼できるアバターのほとんどが、キーバインド操作で舌出し・頬ぷくを行う廉価版のアバターだと思われます。

パーフェクトシンク(や、その制作に必要なブレンドシェイプ機能)は、駆け出しのLive2Dモデラーさんや絵師との兼業Live2Dモデラーさんの場合、この機能に詳しくないという方も珍しくありません。

そのため将来的にパーフェクトシンクを導入したい場合、表情周りのモデリングを一から作り直す必要があります。

(表情表現に重きを置く海外のコミッションサイトでは、Vbriger対応アバターへのアップグレードに特化した募集が数多く出ているくらいです)

一方世間的には、舌出しや頬ぷくといった機能は「パーフェクトシンク」、すなわち表情トラッキングによって出力できる表情というイメージが浸透しています。

特に舌出しは、有名配信者である宝鐘マリンの下記の切り抜きなども印象的であり、非常に人気の高い表情差分の一つです。

上記切り抜き動画では、

「使用者である宝鐘マリン自身、こんな機能があることは知らされていなかった。」

「にも関わらず、たまたまカメラの前で舌を出したら、急にアバターも舌を出したのでびっくりした。」

という展開が発生しています。

この状況からも分かる通り、大手配信者のアバターに実装されている舌出しや頬ぷくは、トラッキングによる表情変化の操作方法が採用されています。

おそらくVtuber制作で舌出しの実装をお願いする発注者の殆どは、

「カメラの前で下を出したら、アバターも舌を出す」

という状況にあこがれて発注していることでしょう。

すなわち、ここには、

「有名配信者による、自身の表情変化に連動する舌出しや頬ぷくを行っている様子を前提とする依頼者」

と

「キーバインド操作がノーマルな表情変化の操作であると認識する、Live2D制作者」

という、依頼者と制作者側の認識の、大きなズレが発生しがちなのです。

パーフェクトシンク機能は制作には時間とスキルの両方が求められるため、本来納期・価格面で依頼者側にもそれなりの覚悟が必要となる機能です。

(デザイン・立ち絵作成を除いたモデリング費用だけで、最低10万円からになると思います)

それ以前に制作できる母数が乏しいことから、そもそも対応してくれるモデラーさんを探すだけでも選択肢がぐっと狭まるかと思います。

というわけで、もしあなたが「舌出し」「頬ぷく」「口もぐ」などの機能を求める場合、依頼の際に

- キーバインド操作による簡易的な表情操作であることを前提に依頼する

- 見積の段階で「VBridgerによるパーフェクトシンク対応モデルで制作できますか」などの確認をしておく

の、どちらかを行う必要があることに注意しておいてください。

前述の通りVBridger対応のモデル制作は海外のほうが圧倒的に強いため、Vgenなどの海外系コミッションサイトで依頼するというのも一つの手となります。

その他参考動画

最後に、もっとLive2Dについて具体的な操作方法や概念を知りたいと思った方のために、下記の動画を紹介しておきます。

Vtuberである粛清ばつ丸による、Vtuber制作のダイジェスト動画です。

立ち絵の制作からパーツ分け、メッシュうち、リギング、トラッキングまでの過程が25分程度の動画としてまとめられています。

(ちなみに動画では「1日でVtuberになれる!」とありますが、もちろんここには「(スキルがあれば)1日でVtuberになれる!」という括弧書きが隠れています。本当に未経験の初心者が1日でフルスクラッチのVtuberモデルを制作するのは、全く現実的ではない点に留意してください。)

短時間でVtuberアバター制作の流れを知るうえでは、本動画は非常に勉強になる動画かと思います。